▶ 學(배울 학) =회의문자 : 宀(집 면)자 아래로는 아이(子)가 있고, 위로는 숫자나 매듭을 그린 爻(효 효)자를 감싼 양손(臼)이 그려져 있는데 이에 대한 해석이 다양합니다

[우선 두 글자 爻와 臼을 살펴보면 --> 爻(수효 효, 사귈 효) 본받다, 배우다, 수효 / 臼(절구 구, 깍지낄 국) 깍지를 끼다, 두 손으로 물건을 받들다)]

1. 일반적인 풀이는 "아이가 집에서 양손으로 산가지나 매듭을 들고 배운다"고 해석합니다

2. 손(臼) 안에 든 것을 보물(爻)로 보아서 "두 손으로 보물을 안아다가 자식의 머리 위에 올려주는 것을 그린 글자로 해석하기도 합니다. 부모가 자녀에게 물려줄 진정한 유산은 재물이 아니라 배움이라는 것이지요.

▷ 특기할 점은 학(學)의 훈(訓)에는 '배울 학'도 있지만 '가르칠 교'도 있다는 것입니다. 즉 학(學)자에는 '배운다'는 뜻은 물론 '가르친다'는 뜻도 있는 것입니다. 배워야 가르칠 수 있고, "가르치는 것이 배우는 것"(teaching is learning)이라는 서양 격언을 생각나게 합니다.

▶ 而(말이을 이) = 상형문자 : 턱 수염의 모양, 구레나룻(귀밑에서 턱까지 잇따라 난 수염) -> 잇다 , 음을 빌어 어조사로 씀. 순접(順接:그리고, 그래서, 그러므로), 역접(逆接: 그러나, 그렇지만, 그럼에도 불구하고)

▷ 一은 꼬끝 /는 인중 冂은 콧수염 l l은 턱수염

▶ 時(때 시) = 회의문자 : 日(날 일: 하루) + 寺(절 사, 관청 시) : 옛날에는 관청(寺)에서 하루(日)의 시간을 알려주었다는 데서 ‘때’의 뜻

▷ 寺=土 + 寸: 일정한 법도(寸)에 따라 토지(土)를 관리하는 곳이라는 뜻에서 '관청'을 뜻함. 나중에 ‘절’로 변함

▶ 習(읽힐 습) = 회의문자 : 양쪽 날개(깃 羽) 아래의 흰털(白)이 보이도록 나는 것을-->익히다, 익숙하다, 배우다

= 양쪽 날개(羽)를 99번(白) 움직이다 ->익히다

= 날개(깃 羽)를 스스로(白<-自) 움직인다 ->익히다, 배우다

▷ 學習 : 배우고 때로 익힌다는 뜻으로, 배운 것을 때맞춰 반복해서 실천하면 그 결실을 얻게 된다는 것-->논어 첫 줄, 머리글

▷ '학이시습(學而時習)'의 첫글자인 學과 마지막 글자인 習에서 '학습'이라는 말이 만들어짐

배우고 때대로(때맞춰) 익힌다. 한번 들었다. 배웠다 해서 끝나는 것이 아니라 시시때때로 자주 배우고 또 배워야 한다

§ 학습과 통하는 단어나 글자에는 무엇이 있을까요 => 교육, 공부, 勉强, 연구

§ 왜 때때로, 때맞춰, 자주 배워야 할까요? => 에빙하우스의 망각곡선

■ 왜 時習일까?

공자(孔子)는 배움을 위인지학(爲人之學)과 위기지학(爲己之學)으로 나눴습니다(논어, 헌문편). 위인지학(爲人之學)은 남에게 자기를 내세우기 위한 학문이고, 위기지학(爲己之學)은 진리를 자기 몸에 얻으려는 학문입니다

제 견해로는 배움에는 두가지가 다 필요함에도 불구하고 현실에서는 위인지학(爲人之學) 만이 지나치게 비대해진 실정입니다. 위기지학(爲己之學)은 그 실상이 너무 초라합니다. 예전과 비교해 학력(學歷)은 엄청 높아졌지만 사람들 마음이 그만큼 높아지고 좋아졌는지는 의심스럽습니다. "많이 배운 사람이라 다르다"라는 말 대신에 "배운 놈이 더하다"라는 말이 들리는 것이 안타깝습니다. 이제라도 배움의 두 가지 목적이 균형과 조화를 이루는 노력이 필요합니다. 학교만이 아니라 사회와 가정이 함께 나서야 합니다.

■ 거창고등학교 직업 선택 10계

0. 월급이 적은 쪽을 택하라.

1. 내가 원하는 곳이 아니라 나를 필요로 하는 곳으로 가라.

2. 승진의 기회가 승진의 기회가 거의 없는 곳을 택하라.

3. 조건이 갖추어진 곳을 피하고 처음부터 시작해야 하는 곳을 택하라.

4. 앞 다투어 모여드는 곳은 절대 가지 말라.

5. 장래성이 전혀 없다고 생각되는 곳으로 가라.

6. 사회적 존경 같은 것을 바라볼 수 없는 곳으로 가라.

7. 한 가운데가 아니라 가장자리로 가라.

8. 가족이 결사반대하는 곳이면 틀림없다.

9. 왕관이 아니라 단두대가 기다리는 곳으로 가라.

▶ 切(끊을 절) = 七(칠→갑골문에서는 十=칼로 벤 모양) + 刀(칼 도) ; 칼로 베다 --> 끊다, 베다

= 七(일곱 칠) + 刀(칼 도): 일곱번(七)을 칼질(刀)하니 완전히(온통) 끊어짐 --> 온통 체, 끊을 절

▷ 一切(일체, 일절) ; 一切은 한자 표기는 같지만 발음은 다릅니다, ‘일체’는 대개 긍정적 표현에, ‘일절’은 부정적 표현에 쓰임

① 一切(일체)는 ‘모든 것’, ‘전부’ 또는 ‘완전히’의 뜻 :

도난에 대한 일체의 책임을 지다. 그는 재산 일체를 학교에 기부하였다. 이 가게는 음료 종류의 일체를 갖추고 있다. 거기에 따른 일체 비용은 회사가 부담한다

② 一切(일절)은 아주, 전혀, 절대로의 뜻으로, 흔히 행위를 그치게 하거나 어떤 일을 하지 않을 때에 쓰임 :

출입을 일절 금하다. 일절 간섭하지 마시오. 그는 고향을 떠난 후로 연락을 일절 끊었다. 그는 자기 가족에 관한 이야기를 어느 누구에게도 일절 하지 않았다.

▶ 磋(갈 차) = 형성문자 : 石(돌 석; 숫돌) + 差(다를 차:다르다, 어긋나다, 층지다) = 어긋낫 것(差)을 숫돌(石)에 -> 갈다

▶ 琢(쫄 탁) = 형성문자 : 玉(= 구슬) + 소리부인 豖(발 얽은 돼지 걸음 촉→탁: 玉(옥)을 끌로 새길 때 나는 소리)으로 이루어짐

▶ 磨(갈 마) = 石(돌 석) + 麻(삼 마) : 삼베옷의 원료인 ‘삼’을 그늘에 말리는 모습을 그린 것임. 삼을 수확하면 물에 쪄낸 후에 선선한 곳에 말렸다가 두드려 실을 얻는데 磨자는 바로 그러한 과정을 표현한 글자로 마를 두드리던 돌과 마를 함께 그려 “돌을 문지르다”라는 뜻을 표현함.

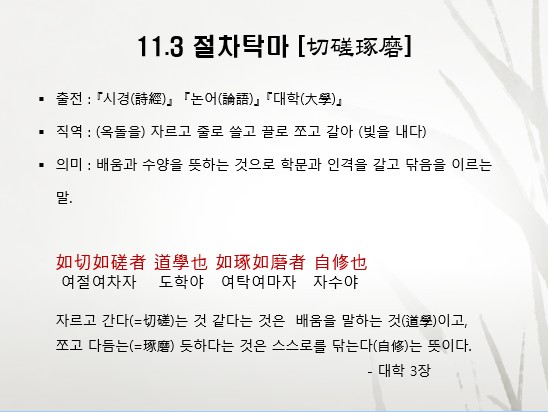

절차탁마(切磋琢磨)는‘옥(玉)이나 돌 따위를 갈고 닦아서 빛을 낸다.’는 뜻으로, 부지런히 학문(學問)과 덕행(德行)을 닦음을 이르는 말입니다. 학문 뿐만 아니라 덕행 역시 부지런히 갈고 닦아야 하는 것임을 밝히고 있네요. ≪시경(詩經)≫의 <위풍(衞風)> <기오편(淇澳篇)>과 ≪논어(論語)≫의 <학이편(學而篇)>에 나오는 말입니다.

'대학'에서도 역시 '절차'는 학문에 대한 것이고 '탁마'은 스스로의 행실을 닦는 것으로 '절차탁마'를 구분하여 풀이하고 있습니다. 결국 '논어'와 대학에서의 '절차탁마'는 한 번 갖추었다고 만족할 것이 아니라 갖추고 난 다음에도 끊임없이 갈고 닦고 노력해야 한다는 것을 강조합니다.

▶ 博(넓을 박) = 十(열 십: 많다)+専(펼 부: 펴다, 널리 알리다) : 여러 방면(十)으로 충분히 펼치니(尃) -> 넓다

= 十(열 십) + 專(오로지 전) : 전문 지식에 깊이 (十)가 있음 -> 깊다

▶ 學(배울 학) =회의문자 : 宀(집 면)자 아래로는 아이(子)가 있고, 위로는 숫자나 매듭을 그린 爻(효 효)자를 감싼 양손(臼)이 그려져 있는데 이에 대한 해석이 다양합니다

[우선 두 글자 爻와 臼을 살펴보자 --> 爻(수효 효, 사귈 효) 본받다, 배우다, 수효 / 臼(절구 구, 깍지낄 국) 깍지를 끼다, 두 손으로 물건을 받들다)]

1. 일반적인 풀이는 "아이가 집에서 양손으로 산가지나 매듭을 들고 배운다"고 해석합니다

2. 손(臼) 안에 든 것을 보물(爻)로 보아서 "두 손으로 보물을 안아다가 자식의 머리 위에 올려주는 것을 그린 글자로 해석하기도 합니다. 부모가 자녀에게 물려줄 진정한 유산은 재물이 아니라 배움이라는 것이지요.

▶ 審(살필 심) = 宀(집 면) + 釆(분별할 변, 나눌 변)+ 田(밭 전) : 집안(宀)이나 논밭(田)에 찍힌 동물의 발자국을 놓고 어떤 동물인지를 놓고 서로 옥신각신 따지는 모습 -> ‘고찰하다’나 ‘자세히 알아보다’라는 뜻을 갖음

▶ 問(물을 문) = 門(문 문) + 口(입 구) : 남의 집(門)을 찾아가 이런저런 이야기(口)를 나눔-> 묻다

1.박학(博學)

먼저 '널리 배운다'는 박학지(博學之)로 폭넓게 공부해야 한다는 것입니다. 한 우물만 파는 치우친 전문인(Specialist)이 아니라 바람직한 인성과 다방면의 지식을 갖춘 전반인(Generalist)이 되어야 한다는 것이지요. 주의할 것은 박(博)이라고 해서 다양한 지식을 수박 겉핥기식으로 배운다는 것이 아니라는 점입니다. 博(넓을 박)자에는 '넓다'라는 뜻도 있지만 '깊다'라는 뜻도 있음에 유념할 필요가 있습니다. 넓게 만이 아니라 깊게 배워야 한다는 뜻입니다. 넓게 파야 깊게 팔 수 있고, 깊게 팔려면 먼저 넓게 파는 것이 이치입니다. 이를 위해서는 배움의 수단(스승, 책, 경험 등)도 다양해야 합니다.

배운 사람의 모습에는 l형, T형, A형 등이 있습니다. 세로 모양의 'ㅣ'는 전문 분야를, 가로의 'ㅡ'는 사람이 갖춰야 할 덕성을 가리킴니다. ㅣ형은 한가지 분야의 좁은 전문성만 갖춘 유형입니다. 바탕에 해당하는 덕성이 없기에 주변에 나쁜 영향을 미칠 가능성이 높습니다. T형은 인덕은 있지만 한가지 전문성만 있어서 변화에 취약합니다. A형은 유덕(有德)과 아울러 두 가지 이상의 전문성을 갖춘 사람으로 이 시대가 요구하는 유형입니다. 군자불기(君子不器), "군자는 한가지 용도로만 쓰이는 그릇이 아니다(논어, 위정편 12장)"라는 공자의 말씀이 A형과 통합니다.

2.심문(審問)

심문(審問)은 '자세히 묻는다'는 것입니다. 배움의 순서에서 질문이 두번째인 것에는 뜻이 깊습니다. 우리가 상용(常用)하는 학문(學問: science, study)이라는 용어는 중용(中庸)의 박학(博學)과 심문(審問)이라는 바로 이 구절에서 유래한 것입니다. 학문은 궁극적으로 행함에 이르러야 하는 것이지만 그 전에 배움 뒤의 질문이 있어야 합니다. 어쩌면 자세히 질문하기 위해서 먼저 넓고 깊게 배우는 것인지도 모릅니다.

자녀교육을 위한 부모교육에서 빠지지 않는 스토리가 있습니다. 세계 인구의 0.4%도 안 되는 유대인들이 노벨상 수상자의 30%를 차지하는데 우리의 처지는 너무 초라하다는 것이지요. 그리고 이어집니다. 자녀들이 학교에서 귀가하면 한국 어머니는 "오늘 무엇을 배웠니?"라고 확인하고 유대인 어마나는 "오늘 무엇을 질문했니?"라고 묻는답니다. 어머니들의 자녀교육을 비교하면서 질문의 중요성을 강조하는 것이지요.

질문이 중요하다면 질문하는 방법을 알아야 합니다. 넓게 배워야 할 것 중에는 질문이 빠져서는 안 됩니다, 그리고 우리는 이미 오래 전에 알고 있었습니다. 불치하문(不恥下問), 배움이 높은 사람은 "아래 사람에게조차 묻는 것을 부끄러워 하지 않는다.(논어, 공야장편 14장)"는 것을. . . . .

(문제점) 博者不知 : 노자, 모든 일에 다 통(通)한다는 사람은 한 가지에도 정통(精通)하지 못하므로 도리어 아무 것도 모름을 이르는 말.

博而不精 : 널리 알지만 정밀(精密)하지는 못함. 출전 후한서(後漢書)

2. I자형 : 전문가형 - 한 분야에서만은 따라올 자 없음 - 전문가바보형

3. T 자형 : 넓게 다양한 분야의 기초를 잘 알고 있고 한가지 분야에서는 깊이 있는 전문성을 가진 융합형

4. A자형 인재 - T형인재에 팀워크 역량 더한 인재

▷ 경험은 직접 경험은 물론 간접경험(전거가감, 독서상우 등)을 포함합니다.

▷ 덕무상사 (德無常師)

「덕(德)을 닦는 데는 일정(一定)한 스승이 없다.」는 뜻으로, 마주치는 환경, 마주치는 사람 모두가 수행에 도움이 됨을 이르는 말.

예: 물에서 배우는 교훈, 씨앗의 교훈, 빈대의 교훈, 오우가 등등

<해충에게서도 배울 만한 것이 있다!>

정주영 현대그룹 왕회장이 청년 시절 공사장 노동자로 숙식하던 함바집에서 잘 때 어찌나 빈대가 무는지 도저히 견디지 못 해 꾀를 낸 것이. 그렇다! 식탁 위에 올라가서 자면 되겠구나! 그러나 빈대는 탁자 다리를 타고 올라와서 무는 것이었다. 다시 머리를 쓴 것이, 그렇다! 탁자 다리 밑에 세수대야에 물을 담아 고아 놓으면 되겠다! 이렇게 안심하고 자는 데 뭐야 또 물린 것이다. 기가 막혀 자지 않고 관찰했더니 이 넘들이 벽을 타고 기어 올라 천정에서 목표물을 향해 툭 떨어져 피를 빠는 것이 아닌가!

이 광경이 정주영으로 하여금 이런 생각을 하게 하였다. 머리가 좁쌀 알의 백분의 일 만한 머리를 가지고도 빈대가 살려고 저렇게 머리를 써서 성공하는 데 사람은 이렇게 큰 머리로 무엇을 못하겠는가! 하여 오늘 날 현대그룹을 성공시켰다는 이야기

▶三(석 삼) = 상형, 지사문자 : 三자는 나무막대기 3개를 늘어놓은 모습을 그린 것

= 세 손가락을 옆으로 펴거나 나무젓가락 셋을 옆으로 뉘어 놓은 모양을 나타내어 「셋」을 뜻함.

▶ 人(사람 인) = 상형문자 : 사람이 허리를 굽히고 서 있는 것을 옆에서 본 모양을 본뜬 글자.

▶ 有(있을 유) = 又(또 우=손) + 月(肉:육달 월:고기) 손으로 고기를 들고 있다 --> ’있다, 가지다’의 뜻

▶ 師(스승 사) = 회의문자 : 阜(언덕) + 帀(두를 잡: 한 바퀴 빙 두르다) 언덕 위에 빙 둘러 있다.(왜? 장수의 명령을 듣기 위해), 군대, 스승의 의미도 갖게 됨

▷ 주례에 의하면 伍(다섯 사람 오) 5명, / 량(兩: 5 伍=25명),/ 졸병사 (卒: 4 량=100명) 여(군사 旅: 5졸=500명), 사(師:5려=2,500명), 군(軍:5사=12,500명)

1) 三人(삼인): 세 사람. 나보다 나은 사람, 나보다 못한 사람 그리고 나 자신을 가리킨다. "현명한 사람을 보면 그와 나란히 될 것을 생각하고 현명하지 못한 사람을 보면 속으로 자신을 돌아본다"라고 한 「이인편 17」의 현명한 사람과 현명하지 못한 사람 및 자기 자신에 해당한다.

▼ 삼인행(三人行)은 대부분 ‘세 사람이 길을 가면’이라고 풀이하고 있습니다. 그런데 삼은 셋 또는 자주 또는 여럿이라는 의미로 사용되기도 합니다. 중국에서 사람인(人)이 세 개가 합친 한자를 무리 중(众)으로 사용하고 있는데 이는 나무 목 세 개가 합친 자가 수풀 삼(森)로 사용하는 것과 같습니다. 따라서 여기서 석 삼(三)자는 셋이라는 의미가 아니라 여럿이라는 의미로 봐야 하겠지요.

또한 삼사이행(三思而行)은 세 번 생각하고 행동하라는 말이 아니라 거듭 생각하여 즉 심사숙고하여 행동하라는 말이고, 삼사일언(三思一言)은 많이 생각하고 신중하게 말하라는 뜻으로 봐야 합니다

▽ 어떤 사람이 모든 점에서 뛰어나거나 반대로 모든 점에서 뒤떨어지는 것은 아닐 것입니다. 그러니 擇其善者의 者는 사람이라기보다는 뛰어난 점, 좋은 점이라고 보는 것이 타당할 것 같네요.

-> 각각의 뛰어난 점은 (배워서) 따르고, 좋지 않은 점은 자신을 돌아본다 정도로

2) 其不善者而改之(기불선자이개지): 그 가운데 (나보다 못한 사람의) 좋지 않은 점을 선택하여 (그것을 거울 삼아 내가 가진) 그런 점을 고치다. 맨 앞에 擇(택)이 생략되어 있습니다.

• 其(기): 일차적으로는 三人(삼인)을 가리키지만 궁극적으로는 三人(삼인)이 가진 좋고 나쁜 여러 가지 점들을 가리킵니다.

• 不善者(불선자): 좋지 않은 점.

• 之(지): 不善者(불선자)를 가리키는 인칭대사. 從之(종지)의 之(지)는 나보다 나은 사람의 좋은 점이고 改之(개지)의 之(지)는 나보다 못한 사람을 통하여 깨닫게 된 나 자신의 좋지 않은 점으로, 두 개의 之(지)가 서로 성격이 다릅니다.

★ 龜鑑, 「거북 등과 거울」이라는 뜻으로, 거울로 삼아 본받을 만한 모범(模範). 긍정적인 측면

反面敎師 다른 사람이나 사물의 부정적인 측면에서 가르침을 얻는다는 뜻, 반대말은 정면교사

他山之石 다른 산에 있는 돌이라도 내가 가진 옥을 다듬는데 도움이 된다는 것으로 다른 사람의 사소한 언행(장점/단점 모두)이라도 나에게는 교훈이나 도움이 될 수 있다는 것

▶ 見(볼 견) = 회의문자 : 어진사람인발(儿) + 눈 目(목)은 눈, 見(견)은 사람이 서서 사물을 보는 모습 ,

▷ 見/ 눈이 있으니 보이는 것(수동), 視/의도적으로 볼려고 보는 것(능동성), 觀/ 목적, 주관을 가지고 보는 것, 察/ 샅샅이 살피는 것

▶ 賢(어질 현) = 형성문자 : 臤(어질 현, 굳셀 견/어려운 사람들을 구제하는 일) + 貝(조개 패; 재물, 돈) ; 어려운 사람들을 돈으로 돕다 -> 어질다. 착하다

= 臤(어질 현, 굳셀 견) + 貝(조개 패; 재물, 돈) ; 재물(패)을 단단하게 관리(지키니까) --> 어질다(현명하다), 착하다.

▶ 思(생각할 사) = 囟(정수리 신) + 心(심☞마음) = 마음(과 정수리)에서 하는 일 -> 생각, 생각하다

▷ 정수리 신이 들어가는 한자 : 腦(골 뇌), 惱(번뇌할 뇌),

▶ 齊(가지런할 제) = 상형문자 : 곡물(穀物)의 이삭이 가지런히 돋은 모양을 본뜸

★ 견현(見賢), ‘현인을 보다’ 이 말이죠? 사제(思齊), ‘제’는 ‘나란하다’라는 거예요. ‘사’는 생각하는 거죠. ‘현명한 사람을 보면 그와 나란하기를 생각하다.’라고 해서 ‘훌륭한 사람을 알아보고 본받자’ 하는 내용입니다.

논어에 있는 구절은 이렇습니다. 공자가 말을 합니다. “어진 덕을 갖춘 사람을 보면 ‘그 사람과 같아야 져야지.’라고 생각을 해야 한다. 그리고 그렇지 못한 사람, 어질지 못한 사람을 보게 되면 혹 내 자신의 내면에 그와 같은 점이 있는지 스스로 반성을 해야 된다.”라고 얘기하고 있습니다.

▶ 反(돌이킬 반) = 又(우=손) + 厂(엄=언덕) = 비탈진 지형 =>급경사 언덕을 올라가야 한다, 어떻게 해야 하나? --> 기어 올라가야 한다. 미끄러짐, 반복해야 함, 그래도 못올라갈 것 같으면 --> 반복하다, 돌아가야 한다. 돌이키다.

= 절벽(厂)을 손(又;오른 손 )으로 붙잡고 기어서 올라가는 것 –>기어 오른다 –> 윗 사람에게 대든다. 반역, 배반,

▶ 面(낯 면) = 사람의 얼굴과 그 윤곽을 나타냄. 이마(一) + 코(自) + 얼굴 윤곽(口)을 본뜬 글자 --> ‘낯’

▶ 敎(가르칠 교) = 敎 = 爻(효 효; 산가지, 본받다) + 子(아들 자) + 攵(칠 복)의 결합: 아들(子)에게 수효(爻)를 배우도록 치다(攵) -> 가르치다, 본받다, 가르침, 종교, 사역동사

▶ 師(스승 사) = 회의문자 : 阜(언덕) + 帀(두를 잡: 한 바퀴 빙 두르다) 언덕 위에 빙 둘러 있다.(왜? 장수의 명령(스승의 가르침)을 듣기 위해) -> 군대, 스승의 의미를 갖게 됨

▷ 반면교사(反面敎師)란 말의 뜻은 본받을 가치가 없는 잘못된 타인의 말이나 행동이 도리어 자신의 일을 도모하거나 인격을 수양하는 데 도움을 주는 경우를 의미합니다. 즉 다른 사람의 잘못된 언행을 보고 자신은 저런 안 좋은 행동을 하지 말아야겠다고 다짐하는 것, 스스로 저지른 과거의 실패를 교훈 삼아 다시는 시행착오를 격지 않도록 노력하는 것 등을 반면교사의 사례라고 할 수 있겠지요. 만약에 자신이 다른 사람에게 반면교사의 대상이 되고 있다면 스스로 고쳐 나가도록 적극 노력해야 할 것입니다.

반면교사(反面敎師)는 1960년대 중국 문화대혁명 때 마오쩌둥이 처음 사용한 것으로 전해지며, 당시 주변 국가와 나라 안의 부정적 요소를 오히려 긍정적으로 개선하면서 사용한 성어라고 하네요..

한편 타산지석은 <시경> [소아편(小雅篇), 학명(鶴鳴)]에 '타산지석(他山之石) 가이공옥(可以攻玉)', '다른 산의 돌멩이라도 자신의 옥돌을 가는 데 도움이 된다'라는 말에서 나왔습니다.

▶ 讀(읽을 독) =형성문자 : 言(말씀 언; 말하다) + 賣(팔 매→독) -> 상인이 물건을 팔기(賣) 위하여 외쳐대듯이 소리내어(言) 책을 읽다는 뜻

▶ 書(글 서) = 성인의 말씀(曰)을 붓(聿)으로 적은 것이라는 뜻이 합(合)하여 '글'을 뜻함

= 日(낮)+ 聿(붓) : 낮에 붓을 잡고서 하는 일 --> ‘쓰다’, ‘글’

▶ 尙(오히려 상) = 회의문자 : 八(여덟 팔: 나누다=틈)+ 向(향)으로 이루어짐. ->틈새를 향하여(통해서) [공기나 연기 등이] 높이 오르다 -> 높다. 높이다

= 尙은 허사(虛事)로 쓰일 때는 여전히, 아직도, 오히려 등의 뜻으로 쓰이지만, 동사로는 높이다, 숭상하다 등의 뜻으로 쓰입니다. 崇尙(숭상)이 대표적인 예입니다.

▶ 友(벗 우) = 屮(왼손 좌)+ 又(오른 손, 또 우) ; 손(屮 )과 손(又)을 맞잡은, 뜻을 같이하는 친하게 지내는 사이 -> '벗

▷ 朋(벗 붕)과 友(벗 우) : 주례(周禮)에 의하면 스승이 같으면 '朋'(同師曰朋)이라 하고, 뜻이 같으면 ' 友'(同志曰友)라고 한다

★ 책과 독서 명언

"어린 세종은 책 읽기를 무척 좋아했다. 그래서 <춘추>, <좌전>등은 30번 이상을, 사서삼경은 무려 100여 차례나 읽고 또 읽었다." 세종대왕(1397~1450),

"오늘의 나를 만든 것은 어릴 적 동네의 작은 도서관이었다. 하버드 졸업장보다 더 중요한 것은 독서하는 습관이다." 빌 게이츠(1955~ )

"書中萬重金 (서중만중금) 책 속에는 겹겹이 쌓인 황금이 있다."

"책은 한 권 한 권이 하나의 세계이다." W. 워즈워스(1770~1850)

"가난한 자는 책으로 말미암아 부자가 되고, 부자는 책으로 말미암아 존귀해진다." 고문진보 [古文眞寶]

"내가 세계를 알게 된 것은 책에 의해서였다." 사르트르 (1905~1980),

"거짓을 말하려는 자도, 거짓을 파헤치려는 자도 책을 쓴다. 진실은 책에 있지 않고, 세상에 있다. 그런데도 책을 읽는 이유는 무엇인가? 모든 답은 책에 있지 않다. 질문에 있다. 질문을 배우는 방법의 하나로 나는 독서를 한다. 내 독서의 목적은 우상화한 지식에 있지 않고. 우상화를 파헤칠 질문에 있다." - 정수경(학교도서관저널 편집팀)

▶ 逆: 거스를 역) = 屰(거스를 역) + 辶(쉬엄쉬엄 갈 착) ; 물구나무(屰 거스를 역)를 서서 가는(辶) 것으로 바른 도리를 거스르는데서 ‘거스르다'의 뜻 <- 屰은 두 팔과 두 다리를 벌리고 서 있는 사람, <- 大(큰 대)를 거꾸로 뒤집은 모습을 본떠서 만든 글자

▷ 학여역수(學如逆水)와 같으며 ‘배움이란 마치 물을 거슬러 배를 젓는 것과 같다.’는 뜻으로, 앞으로 나아가지 않으면 퇴보(退步)한다는 뜻.

▶ 水(물 수) =상형문자 : 시냇물이 흐르고 있는 모양을 본뜬 글자로 '물'을 뜻함. 본디 물수(水(氵, 氺):물)部는 시내의 뜻이었음

▶ 行(다닐 행) = 1) 상형문자 : 사거리를 그린 상형문자

2) 회의문자 : 彳(조금 걸을 척: 보폭을 좁게 걸음/왼발의 걷는 모양) + 亍(자축거릴 촉: 다리에 힘이 없어 절며 걷다/오른발 걷는 모양): 왼발과 오른 발을 차례로 옮겨 걷는다 --> ‘다닌다, 가다, 하다’

▶ 舟(배 주) = 상형문자 : 통나무배의 모양을 본뜬 글자

☆ 붉은 여왕 가설 [The Red Queen hypothesis]

어떤 대상이 변화하게 되더라도 주변의 환경이나 경쟁 대상도 마찬가지로 끊임없이 변화하기 때문에 상대적으로 뒤처지거나 제자리에 머물고 마는 현상을 일컫는 말입니다. 루이스 캐럴(Lewis Carroll, 1832~1898)의 소설 <이상한 나라의 앨리스>의 속편인 <거울 나라의 앨리스>에서 붉은 여왕이 주인공인 앨리스에게 한 말에서 비롯됐지요. 이 소설에서 붉은 여왕은 앨리스에게 ‘제자리에 있기 위해서는 끊임없이 뛰어야 한다.’고 말합니다. 자신이 움직일 때 주변 세계도 함께 움직이고 있기 때문에 다른 사람보다 뛰어나기 위해서는 그 이상을 달려야 겨우 앞지를 수 있기 때문이라는 것이지요. 이 내용을 바탕으로 '붉은 여왕 효과'라는 용어가 통용되기 시작되었습니다

計人之所知 不若其所不知 其生之時 不若未生之時

"우리(사람)가 알고 있는 것은 알지 못하는 것의 많음에 도저히 미치지 못한다. 인간이 살아온 시간은 살기 전 시간에 도저히 미치지 못한다."

장자(莊子) 추수편에 나오는 글입니다.

인류 역사상 3대 수학자 중 1명인 뉴턴도 비슷한 뜻으로 배움에는 한계가 없다는 것을 고백합니다.

"내가 모르는 것은 끝없이 펼펴진 바다처럼 무한하고, 알고 있는 것은 파도 한 방울에 불과하다."

▶ 敎(가르칠 교) = 敎 = 爻(효 효; 산가지, 본받다) + 子(아들 자) + 攵(칠 복)의 결합: 아들(子)에게 수효(爻)를 배우도록 치다(攵) -> 가르치다, 본받다, 가르침, 종교

▶ 學(배울 학) = 회의문자 : 宀(집 면)자 아래로는 아이(子)가 있고, 위로는 숫자나 매듭을 그린 爻(효 효)자를 감싼 양손(臼)이 그려져 있는데 이에 대한 해석이 다양합니다

1. 일반적인 풀이는 "아이가 집에서 양손으로 산가지나 매듭을 들고 배운다"고 해석합니다

2. 손(臼) 안에 든 것을 보물(爻)로 보아서 "두 손으로 보물을 안아다가 자식의 머리 위에 올려주는 것을 그린 글자로 해석하기도 합니다. 부모가 자녀에게 물려줄 진정한 유산은 재물이 아니라 배움이라는 것이지요.

☆ 특기할 점은 학(學)의 훈(訓)에는 '배울 학'도 있지만 '가르칠 교'도 있다는 것입니다. 즉 학(學)자에는 '배운다'는 뜻은 물론 '가르친다'는 뜻도 있는 것입니다.

배워야 가르칠 수 있고, "가르치는 것이 배우는 것"(teaching is learning)이라는 서양 격언을 생각나게 합니다.

▶ 相(서로 상) = 회의문자 : 木(나무 목) + 目(눈 목) : 나무를 살펴 보다 -> 1. 목재가 용도에 맞는지 자세히 살펴보다 무엇을- 모양을 -> 모양, 형상 2. 살피려면 서로 마주해야 하기때문에 ->'서로'를 뜻함. 3. 서로 살핀다는 것은 -> 돕다 4.왕을 돕는 사람-> 재상, 정승

▶ 長(길 장) = 상형문자 : 머리털이 길고 옷자락이 긴 옷을 입고 서 있는 사람 모양 -> 길다, 어른

▷교학상장(敎學相長)은 가르침과 배움이 서로 진보시켜 준다는 뜻으로, 사람에게 가르쳐주거나 스승에게 배우거나 모두 자신의 학업을 증진시키거나, 가르치는 일과 배우는 일이 서로 자신의 공부를 진보시킨다는 뜻입니다. <예기禮記>에 다음의 내용이 있습니다.

玉不琢이면 不成器요 人不學이면 不知道라. 是故로 古之王者는 建國君民에 敎學爲先하니라. 雖有佳*肴라도 不食하면 不知其味야요, 雖有至道나 不學하면 不知其善也니라.

옥은 쪼지 않으면 그릇이 되지 못하고, 사람은 배우지 않으면 도를 모른다. 이런 까닭으로 옛날에 왕 된 자는 나라를 세우고 백성들에게 임금 노릇을 함에 교(敎)와 학(學)을 우선으로 삼았다. 비록 좋은 안주가 있더라도 먹지 않으면 그 맛을 알지 못하고, 비록 지극한 도가 있더라도 배우지 않으면 그좋은 것을 알지 못한다

.

是故로 學然後에 知不足하고 敎然後에 知困하니라. 知不足한 然後에 能自反야요, 知困然後에 能自强야니 故로 曰 敎學相長야니라. 兌命曰에 斅學半하나니 其此之謂乎인저

이런 까닭으로 배운 연후에 부족함을 알고 가르친 연후에야 막힘을 알게 된다. 부족함을 안 연후에 스스로 반성할 수 있고, 막힘을 안 연후에 스스로 힘쓸 수 있으니, 그러므로 말하기를, “남을 가르치는 일과 스승에게서 배우는 일이 서로 도와서 자기의 학업을 증진시킨다”고 한다. 서(書) 열명 편에서 가르침이 배움의 반(斅學半)이라 한 것은 이를 두고 한 말이 아니겠는가?

학습 피라미드의 구조

- 학습 피라미드는 강의듣기(5%)로 부터 가르치기(90%)까지 7개의 단계로 구성되어 있으며, 기억 유지율이 낮은 방법에서 높은 방법으로 나열됩니다.

학습 피라미드의 적용

- 혼합 학습 접근법 : 다양한 학습 방법을 조합하여 학습자의 흥미를 유도하고, 토론과 협업을 통해 깊이 있는 이해를 도모합니다.

- 실습과 가르치기 : 학습한 내용을 실제로 적용하거나 다른 사람에게 가르치는 활동을 통해 기억 유지율을 극대화할 수 있습니다.

과제: 학습 피라미드의 적용

- 교재에 나와 있는 다음 회차(12단원: 아이들은 부모 등을 보고 배운다)의 사자성어 중 1가지를 정하여 3~5분 정도의 시간 동안 설명할 내용을 준비한 후 가까운 분들과의 만남이 있을 때 설명해 보십시오.

'고사성어, 사자성어 > 사자성어 인문학' 카테고리의 다른 글

| 7주차 2교시 : 13. 정치는 올바름이다 (6) | 2025.06.27 |

|---|---|

| 7주차 1교시 : 아이는 부모 등을 보고 자란다 (4) | 2025.06.26 |

| 6회차 1교시 : K-사자성어(2) (5) | 2025.06.19 |

| 5회차 2교시 : K 사자성어(1) (3) | 2025.06.13 |

| 5회차 1교시 : 돌다리도 두드린다 (5) | 2025.06.12 |